このブログにお越しいただいた方が使った検索ワードで、「ゴン・ボップス」というのが、割とよくあります。

これは、何度か当ブログでも取り上げておりますが、楽器メーカーのことでして、私の所有しているコンガ4本と、バタドラムがこちらのものです。

多分、その検索ワードでお越しいただいたのは、こちらのページかと思います。

・・・・・「ラブレター・フロム・カリフォルニア」2009/05/29

ところで、このメーカー、一度無くなりまして(それに関しては上記リンクでちょっと触れてます)、近年復活し、つい先ごろ日本でも手に入るようになったようですが、僕の使っているモデルは、メーカーが消滅する以前のものでして、折角なので、財政の許す範囲内で、少しずつでも手に入れようかと、そういう、この先何年、いや何十年かかっても終わらないような収集欲があるようです。

さて、その辺りを語りだすととまらない恐れがあるのでこの辺りにして置きまして・・・。

今回、新たに、「旧ゴン・ボップス」の楽器が増えたと言うお話であります。

この楽器のを紹介してくださったのは、我が師匠なのですが、紆余曲折ありまして私の手元にやってきたその楽器と言うのは・・・、こちら↓。

ゴン・ポップス独自のモデル名で言いますと、小さい方が Requinto(レキント)、大きいほうが(Reconga)レコンガ。

RQ&RC-3414, 7と1/2”、8と1/2” 。

3414はオーク材ですが、他に、3000と、3014というモデルが存在し、こちらはマホガニーです。

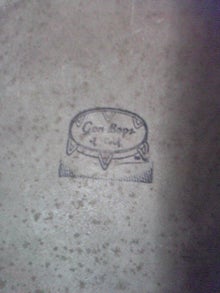

さて、ここで旧ゴンボップスをご存知の方ならお気づきかと思いますが、そのトレードマークである皮の刻印が、普通に出回っているものと、ちょっと違います。

おなじみの、フープを模したロゴマークですが、その下に黒い台座のような模様が描かれています。

それから、ラグを引っ掛ける3箇所のパーツの右の位置には、通常ですと「○に←Rが入ったよく見るマーク」がありますが、こちらは「TM」っぽいです。インクがにじんでいるので断言はしませんが、インクの広がりがそんな感じです。

それから、「モデル名/シリアル」は、鉄のプレート(鋲打ち・・・84年~倒産までの期間はカタログにて確認済み)がほとんどで、たまに銀色のシールっぽいプレート(「鋲打ち」以前と思われるが、84年以前の資料無しにつき不確定)を見かけるくらいです。

ところがこのモデルはこんな感じ。

黒地に銀抜き。

さて、よく見ると、「TM」云々言っておりましたが、「R」でしたね、こちらで確認すると。

ただ、通常は「○の中のR」 ですが、こちらはただの「R」です。

因みに資料云々・・・、と申しておりますのは、カタログのことでして、先日赤○氏にコピーさせて頂いたカタログが、1984年のもので、30アニバーサリーの版でした。

すなわち、旧ゴンボップスの操業期間というのは、1954~199x年となります。

さぁ、ではこのRQ&RCはいつ頃のものなのか・・・、先にあげました、1984年のカタログには、既に「金属プレートに鋲打ち」、という外観になっておりますれば、それ以前のもの・・・、ということになりますが、それら、カタログの情報と前オーナー様に伺ったお話と総合しますと、「1970年代に日本で使われていた」ということまでは、遡れそうです。

さて、古きに思いを馳せるのはこの辺に致しまして、楽器は音出してナンボのものでございます。

今まで当ブログ内にて、仕様楽器の写真にジュニアコンガがセットされていたのをご覧いになった方もいらっしゃるかと思いますが、木村はこの形状&音色の楽器結構好きなのです。

「○○コンガ」と言う名前ですが、決してコンガの音はしません。

はたまたボンゴの音もしません。

ピッチ(音程)感のあまり出ない皮ものとして愛用しております。

そんなわけですが、これらを演奏に導入するに当たって問題があります。

楽器のサイズが小さいので、スタンドにマウントしないと演奏できないのですね。

ところが、専用のスタンドは無く・・・。

次回は、スタンドにセッティングするためにゴニョゴニョやった模様をお伝えいたします!

・・・といっても、大したことはしてないので、余り期待されませぬよう、お願い申し上げまする・・・。